Je ne sais pas pour vous, mais pour moi il est impossible de rester insensible en voyant un écureuil ou un tamia. Je ne me lasse pas de regarder ces boules d'énergie se déplacer à une vitesse déroutante tout en exécutant des acrobaties et des contorsions souvent époustouflantes.

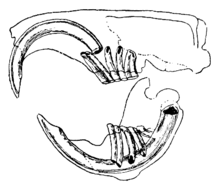

On affuble souvent les écureuils du nom peu flatteur de "rats déguisés". À bien y penser, il y a un peu de vérité là-dedans. Les deux appartiennent à l'ordre des rongeurs et ils partagent certains points. Ces animaux sont des mammifères végétariens ou omnivores dont la denture caractéristique est dépourvue de canines et comporte une seule paire d'incisives supérieures et inférieures, à croissance continue, taillées en biseau et tranchantes.

Les rongeurs ont une articulation de la mâchoire qui permet à celle-ci de se mouvoir dans le sens vertical comme chez les carnassiers mais aussi dans un mouvement horizontal d'arrière en avant, propre à limer les substances dures entre les incisives et à les broyer entre les molaires.

C'est au niveau de la famille que les rats et les écureuils diffèrent. Le rat appartient à la famille des muridés alors que l'écureuil appartient aux sciuridés. Et ce sont les membres de cette dernière famille que je trouve intéressants à observer.

Mon espèce de sciuridé préférée est l'Écureuil roux nord-américain / Tamiasciurus hudsonicus / North American Red Squirrel. Je l'observe régulièrement car il est présent dans ma cour. C'est certain que je n'apprécie pas toujours sa présence. Surtout lorsqu'il s'installe à une mangeoire et qu'il empêche les oiseaux de s'alimenter. Mais nous avons trouvé un compromis en installant plusieurs postes d'alimentation. Il a fini par adopter une mangeoire en particulier, laissant les autres pour les oiseaux. Encore ce matin, je l'observais courir sur les branches des arbres sans feuille ou sauter d'un tronc à l'autre comme si de rien n'était. J'admire son agilité, la précision dont il fait preuve lors des multiples sauts qu'il fait en cascade et son manque total d'appréhension lorsqu'il poursuit un Écureuil gris qui a le malheur de s'approcher trop près de SA mangeoire. C'est un rongeur arboricole, pourvu d'une longue queue touffue qui lui permet de garder son équilibre lors de ses courses folles parmi la végétation des arbres.

|

| Réalisée le 03 janvier 2015 sur le chemin Aubin, secteur St-Nicolas, ville de Lévis, Québec. |

|

| Réalisée le 8 mars 2014 à la Base de Plein Air de Sainte-Foy, ville de Québec, Québec. |

|

| Réalisée le 16 juin 2014 le long de la route Chouayen, Sainte-Croix, Comté de Lotbinière, Québec. |

Un autre sciuridé que j'aime particulièrement se retrouve également dans ma cour, mais il n'y est que depuis environ trois ans. C'est une espèce qui se tient un peu plus en forêt que l'Écureuil roux. Il s'agit du Tamia rayé / Tamias striatus / Eastern Chipmunk . Sa queue est plus courte et plus mince. Plus petit que l'Écureuil roux, il est facilement reconnaissable aux cinq rayures brun foncé ou noires et aux bandes chamois ornant son dos. Son nom anglais réfère au cri qu'il émet répétitivement pendant quelques fois de longues minutes. Son nom vernaculaire de "suisse" vient de la similitude du pelage avec la tenue à rayures des gardes suisses du Vatican.

![]()

Contrairement à l'écureuil roux, il passe la majorité de sa vie au sol où il niche dans un terrier creusé dans un sol qui se draine bien. L'entrée de ce terrier est très bien dissimulée sous un amas de roches, dans un tas de bûches ou dans la végétation dense. Le petit rongeur peut l'occuper pendant plusieurs années et même l'agrandir en y ajoutant des pièces pour entreposer la nourriture pour passer l'hiver ou loger les petits après la naissance.

Contrairement à l'écureuil roux, il passe la majorité de sa vie au sol où il niche dans un terrier creusé dans un sol qui se draine bien. L'entrée de ce terrier est très bien dissimulée sous un amas de roches, dans un tas de bûches ou dans la végétation dense. Le petit rongeur peut l'occuper pendant plusieurs années et même l'agrandir en y ajoutant des pièces pour entreposer la nourriture pour passer l'hiver ou loger les petits après la naissance.

|

| Réalisée le 25 octobre 2014 dans ma cour à Sillery, ville de Québec, Québec. |

|

| Réalisée le 25 octobre 2014 dans ma cour à Sillery, ville de Québec, Québec. |

Lors de mes trois voyages en Asie, j'ai été surpris d'observer des espèces qui ressemblaient beaucoup à notre "suisse" national. Autant par les dimensions que par les lignes qui ornent son dos. On croit généralement que notre tamia origine d'Asie et il aurait migré vers l'Amérique du Nord en passant par le détroit de Béring, situé entre l'Alaska et la Russie, à une époque où une bande de terre plus ou moins importante rejoignait les deux continents. Je n'ai malheureusement pas trouver les noms français pour chacune de ces espèces. Si vous les connaissez, j'apprécierais les connaître.

l%2B2014-11-20%2B07.10.05-2.jpg) |

| Funambulus obscurus / Dusky Palm Squirrel. Réalisée le 20 novembre 2014 dans la forêt de Lunugamwehera près de Udawalawe, Sri Lanka. Espèce endémique au Sri Lanka. |

|

| Funambulus palmarum / Three-striped Palm Squirrel. Réalisée le 12 Novembre 2014 au Jungle Hut Lodge, situé au pied des Nilgiri Hills, près de Mysore, Inde du sud. |

Passons maintenant au plus gros de nos écureuils nord-américains, l'Écureuil gris / Sciurus carolinensis / Eastern Gray Squirrel. J'en ai trois ou quatre exemplaires qui visitent ma cour à tour de rôle ou ensemble selon les journées. On les observe partout en ville dans les parcs urbains, dans les jardins et autour des maisons. Ce sont de véritables pestes. L'Écureuil gris tend à éradiquer l'Écureuil roux et provoque d'importants dégâts en écorçant les arbres. Il a apporté un virus relativement bénin pour lui, mais fatal pour son cousin. Il détruit également l'habitat de ce dernier.

|

| Écureuil gris / Sciurus carolinensis / Eastern Gray Squirrel. Réalisée le 19 janvier 2012 au Domaine de Maizerets, ville de Québec, Québec. |

|

| Le Sciurus aureogaster / Red-bellied Squirrel ou Mexican Gray Squirrel a les mêmes dimensions que notre Écureuil gris. Réalisée le 16 février 2014 à Huatulco, Mexique. |

Oui, il est impressionnant ce gros écureuil, mais ce n'est rien à comparé à l'Écureuil géant de l'Inde / Ratufa indica / Malabar Giant Squirrel. Ce dernier est une espèce d'écureuils qui se rencontre dans toute l'Inde péninsulaire. Il est caractérisé par une grande taille (40 cm pour le corps et 50 cm pour la queue), un pelage dorsal noir ou marron, une bande claire nettement visible entre les oreilles ; les parties inférieures du corps sont chamois ou jaune-brun ; il possède des pinceaux de poils sur les oreilles bien développés.

|

| Cette photo de l'Écureuil géant de l'Inde a été réalisée le 4 novembre 2014 près du Hornbill camp, Western Ghats, sud de l'Inde. |

|

| Deux jours plus tard, j'ai la chance d'en avoir eu plus près de moi. Pas évident, car il ne se laisse observer normalement que de très loin. |

La forme de sa grosse tête nous fait penser à une autre espèce de sciuridé que nous nous ne sommes pas portés à associer de prime abord à la même famille que les écureuils.

Aussi connue sous le nom de Marmotte commune, elle est le type de marmotte le plus répandu en Amérique du Nord. Elle est communément surnommée "siffleux"à cause de son cri. Son nom anglais de "groundhog "peut être traduit par "cochon de terre", car les marmottes sont toujours occupées à fouir le sol. On la désigne aussi couramment en anglais sous le nom de "Woodchuck", une déformation de l'algonquien "wuchak". C'est la plus solitaire des marmottes. Elle est observée habituellement au sol et elle creuse des terriers, comme le tamia. Il lui arrive de grimper sur des piquets de clôture ou sur les branches très basses des grands arbres. Lorsqu'elle est surprise par notre présence ou lorsqu'on s'approche trop près de son terrier, elle émet des cris très stridents qui nous font sursauter à tout coup.

Pour le dernier des représentants de la famille, il a fallu que je me rende au Zoo de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, pour pouvoir le photographier. Il ne se retrouve pas au Québec, mais plutôt dans les grandes prairies au centre de l'Amérique. J'ai pu prendre ce cliché à bord du petit train du parc zoologique qui nous permet de parcourir les différents habitats en dérangeant le moins possible les animaux qui peuplent l'endroit. Il est impossible d'arrêter dans le parc. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu.

|

| Marmotte d'Amérique / Marmota monax / Groundhog. Réalisée le 19 avril 2012 au Domaine de Maizerets, ville de Québec, Québec. |

Pour le dernier des représentants de la famille, il a fallu que je me rende au Zoo de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, pour pouvoir le photographier. Il ne se retrouve pas au Québec, mais plutôt dans les grandes prairies au centre de l'Amérique. J'ai pu prendre ce cliché à bord du petit train du parc zoologique qui nous permet de parcourir les différents habitats en dérangeant le moins possible les animaux qui peuplent l'endroit. Il est impossible d'arrêter dans le parc. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu.

Le Chien de prairieà queue noire n'a rien d'un canidé, c'est un écureuil plutôt grand et trapu. Contrairement aux autres sciuridés nord-américains il vit par petits groupes dans de vastes terriers. Chacun de ces groupes est en fait un genre de harem où un mâle défend de deux à huit femelles. Il est strictement diurne, connaissant des pics d'activité le matin et le soir. Ils habitent typiquement les prairies à herbe basse.

@ bientôt.

@ bientôt.